「IoT(モノのインターネット)」カテゴリーアーカイブ

プログラミング不要。ChatGPT にリアル気象データを分析して貰おう

[速報] ラズパイ財団から気になる Pico マイコン RP2350 新登場

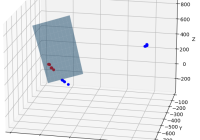

AI(機械学習)を使って磁気センサ閾値を定量的に決定しよう

リアルタイム電力測定: Elasticsearch と Grafana で移動平均を表示する

スマートプラグの電力データをPythonで読みだそう(予算1,500円)

納品済の Arduino 試作品ソフトを遠隔からアップデートする

Remotely update Arduino software already deployed in the field. 企業の皆様、こんな御経験はございませんでしょうか。 「Arduino で設計した試作品のソフトウェアを、遠隔から更新したい!」 …こんなことを言うと、 「何を言ってるんですか! 雨が降ろうと台風が来ようと、お客様の事業所に御挨拶に伺って、その場でソフトウェアを更新させて頂くのが、誠意というものではありませんか!?」 と叱られてしまうかもしれませんが… 続きを読む »

[小ネタ] 日の出、日の入りに合わせて機器を制御する

Control equipments according to sunrise and sunset. 知り合いの技術者と話をしていた際に、「日の出」や「日の入り」の時刻に合わせて機器を制御するにはどうしたら良いか、という話題になりました。 一般に、屋外の照明機器などの制御では、周囲の明るさに応じてオン・オフするのが普通だと思いますが、場合によっては、天候や周辺光に左右されずに、日の出や日の入りの時刻に合わせて機器を制御したい、という場合もあるでしょう。 これは、Python… 続きを読む »

Scratch(ぽい)ESP32 マイコン・ネットワークプログラミング

MIT Scratch-like ESP32 microcontroller network programming. MIT Scratch(スクラッチ)という、グラフィック操作ベースのプログラミング環境がありますね。こんなのです。お子様向けのプログラミング学習として、世界中の小学校などで取り上げられているようです。 以下をクリックすると始められます。 Scratch – みる いきなりプログラミング画面が現れますが、心配不要です。ウィンドウやタブを閉じればおし… 続きを読む »

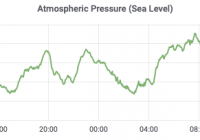

電子百葉箱の製作(その 2)

Making an electronic weather station (part 2). 前回は、電子百葉箱のハードウェア(半田付とケース加工)を作製し、ESP32 マイコンのファームウェアを書きました。完成した百葉箱は長屋の窓枠に取り付けました。 今回は、サーバー側アプリケーションの設計です。書かなくてはいけないプログラムは 2点で、 MQTT メッセージブローカーに subscribe し、百葉箱からのセンサーデータを読み出し、時系列データベースに格納する データ視覚… 続きを読む »