Charted Risshun’s calendar through 2099. Discover how Earth’s orbit and leap year adjustments impact the changing dates of Setsubun and Risshun.

相模原市で IoT 設計を受託しているファームロジックスです。

最近、家族と話をしていたら「今年も節分は 2月2日なんだね。昔は、節分と言ったら 2月3日のものだと思っていたよ」と言われました。

皆様にも御記憶があると思いますが、4年前(2021年)に節分が 2月2日になって話題となったことがありました。実はこれから今世紀末まで、2月2日が節分となる頻度はどんどん増えていきます。

節分の日が変わるのは地球の公転周期と閏年の決め方のため

節分というのは立春の前の日ですから、ここからは立春を中心にお話をしていきます。

今回は立春を例に取りますが、基本的な考えは他の二十四節気でも同様です。暦の話では一般に春分を二十四節気の代表として扱うことが多いのですが、今回は節分が話題なので、立春で話を進めます。

立春というと「2月何日」というふうに「日単位」の暦とお考えの方が多いと思いますが、正確には立春というのは「時刻」で決まるイベントなのです。たとえば 2025年で言うと、2月3日の 23:10 頃が立春です。立春とはどのように決まるかというと、天文学の話に関係しますが、「黄経」が 315度となる瞬間を「立春」と言います。黄経(こうけい)とは、天球座標系で太陽の位置を表す角度の一つです。天文学、暦学をもっと勉強したい方は、ぜひ書籍やネットで調べてください。

地球は太陽の周りを回っていますが(厳密な天文学や物理学の話をするときりがないので、そうしておきます)、これがぴったり 365日ならば良いのですが、この、地球の公転周期(平均太陽年)は地球における 1日を基準にすると約 365.2422日というふうに、中途半端な長さになっています。このため、もしカレンダーが毎年 365日だとすると、1年毎のカレンダーと季節の移り変わりが毎年約 4分の1日(約 0.25日)ずつずれていってしまいます。それだと困るので、皆さんが御存知のように「閏年」という仕組が決められています。つまり、およそ 4年に一回を閏年として一年を 366日とすることで、カレンダーと季節が(できるだけ)ずれていかないようにしています。いま、およそ 4年に1回と言いましたが、厳密には、現在の暦は「グレゴリオ暦」というものを採用していて、「4年に一度は閏年、ただし、西暦年が 100で割り切れる年は閏年にしない、ただし、西暦年が 400で割り切れる年はやっぱり閏年」という複雑な決まりになっています。

参考: グレゴリオ暦を運用すると、1年が平均して 365.2425日になります。実際の平均太陽年と 0.0003日ほど違います。このため、グレゴリオ暦を使っていても、約 3300年後には 1日ずれてしまう計算です。

閏年がないとどうなる?

いま仮に、閏年というものがないとしましょう。そうすると、ある年に 2月4日正午が立春の場合、翌年の立春は(およそ)6時間ほど後ろの 2月4日 18時頃にずれてきます。なぜならば、既に説明したように、地球の公転周期は 365日よりも 0.25日ほど長いからです。もし、カレンダーで「はい、1年は 365日でおしまい」としてしまうと、次の年の立春はカレンダーの上で 0.25日後ろにずれてしまう訳です。

しかし、実際には閏年があるので、およそ 4年に 1回の頻度で 1年の長さを 366日にすることで、このずれをエイヤっと 24時間ほど戻し、やれやれ、無事に立春は(おおよそ)元の時刻に戻ってくる訳です。これは、頭で考えても分かりにくいものですので、グラフで示してみましょう。

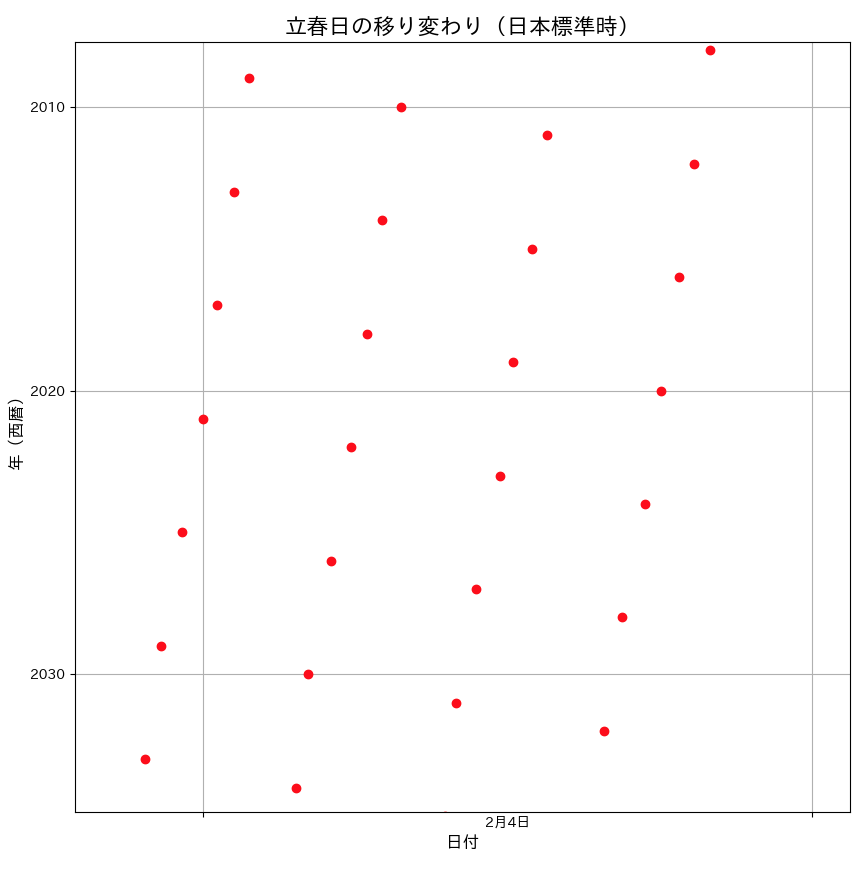

このグラフは、西暦 1890年から 2109 年までの立春を、時刻まで考慮してプロットしたものです。

註: 日本でグレゴリオ暦の算法が法律になったのは、1898年(明治 31年)の勅令第 90号によるものですが、それ以前の暦にも実質的な差がないので、このようにプロットしています。ただし、ネットで探すと遙か昔に遡って図示しているサイトがありますが、日本では 1873年(明治6年)1月1日より前は旧暦(天保暦)を採用していたので、そのようなカレンダーは無意味です。「海外で既にグレゴリオ暦が導入されていた国があるから…」と言っても、二十四節気の概念は中国や日本に特有なものです。「春分の日」といった考え方も、海外にはほとんどありません。さらに、中国と日本では時差があるので、春分や立春の日が異なることもあります。

これだとちょっと分かりにくいので、2008年から 2034年まで拡大した図も示します。

これを見ると、毎年、立春の時刻が 6時間くらいずつ後ろにずれ、「閏年の翌年」に 1日前に引き戻されるのが分かります。(立春は閏日の 2月29日より前なので翌年になる。)

補足: ただし、よく見ると 4年に一度 1日引き戻すのは「戻しすぎ」だということが分かります。4年に一度の閏年では、立春の時刻が少しずつ早まってしまうのです。グレゴリオ暦が導入される以前のユリウス暦では、この戻しすぎが問題になりました。グレゴリオ暦というのは、この「戻しすぎをなんとかしよう」ということから導入された暦と考えられます。(参考)

ちなみに、赤いドットを見ると、立春の時刻が均等に 6時間ずつずれて「いない」ことが分かります。この理由については、こちらの説明が詳しいです。

1901年と2101年に不連続がある理由

ところで、最初に示したグラフを見ると、1901年と 2101年に、立春の時刻がエイヤっとさらに不連続になっていることが分かります。これが先ほど説明した「グレゴリオ暦」の働きです。

つまり、閏年は通常 4年に一度生じるのですが、グレゴリオ暦では 100年に一度、閏年を省略することでカレンダーと季節のずれが大きくならないようにしているのです。もっとわかりやすく言うと、先ほどのグラフを見ると分かるように、4年に一回の閏年だと、閏年の数が多すぎて、長い目で見ると立春の日が前にずれていってしまうのです。そこで、100年に一回、多すぎた閏年を間引く(省略する)ことで、このずれを補正しているのですね。

どうして 2000年は閏年だったのか?

もし、100年に一度閏年を省略するのだったら、どうして 2001年には不連続がないのでしょうか。それは、2000年が閏年だったからです。これも先ほど述べたように、グレゴリオ暦では西暦が 400で割り切れる年は例外的に閏年としているため、2001年にはこの不連続が生じていない訳ですね。

立春が 2月5日だった頃、そして立春が 2月3日になったとき

グラフからは、もう一つ面白いことが分かります。2021年に、124年ぶりに立春が 2月3日になって話題になりましたが、かつて、立春が 2月5日だったこともあるのです。グラフから分かるように、ここ最近で、最後に立春が 2月5日だったのは 1984年です。それ以来 2月5日の立春はなくなりました。代わって、2021年には 2月3日の立春が現れたのです。

さらに将来を見ていくと、2月3日の立春は増加傾向であることが分かります。増加がいつまで続くかというと、ざっくり今世紀末まで続きます。その後は 2100年が平年(閏年でない年)になるために修正されて、2月3日の立春はしばらく見られなくなります。(よほど若い方でないと、2100年の閏年はまず経験できないでしょうけれど。)

いかがでしたでしょうか。今年は立春が 2月3日、節分が 2月2日です。ぜひ、豆まきをしながら、家族の方に説明して差し上げてくださいネ。(語族に興味を持って頂けたら嬉しいです。:) )